6 appuntamenti con il film-opera, in una selezione a cura del critico cinematografico Gabriele Rizza e in collaborazione con il Teatro del Maggio – Maggio Musicale Fiorentino.

Il mondo della lirica rappresenta un giacimento denso di sorprese. Il cinema lo intuisce fin da subito e fin da subito lo esplora. Così può sembrare paradossale ma i film tratti da opere ebbero una grande diffusione (e conseguente successo in termini economici) durante il periodo del muto quando non si potevano “ascoltare”. Un fenomeno che, soprattutto in Italia, godette di grande fortuna. Il popolo del melodramma era il popolo delle città, dei villaggi, delle campagne, della penisola tutta. Che su quelle pagine si riconosceva (e identificava) assente una vera scrittura narrativa. La musica lirica era nell’aria, era una “colonna sonora” quotidiana, era un patrimonio di tutti: l’unico autentico patrimonio popolare.

Il genere naturalmente si è evoluto a fianco della Settima Arte, ma sempre restando fedele a se stesso, mai eclissandosi del tutto, , anche quando sembrava sorpassato e anacronistico, e il declino sembrava segnato, sempre però risorgendo, rinnovandosi, riprendendo fiato (il belcanto è un bacino inestimabile e fruttifero), dando vita nel corso degli anni a sottogeneri, contaminazioni, sperimentazioni, parallelismi, trascrizioni, ridefinizioni e via di seguito anche da parte di insospettabili e autorevolissimi “autori” che al genere non sembravano dediti: vedi Bergman, Losey, Rosi qui presenti con esaltanti capolavori, ciascuno a suo modo espressione di una inedita full immersion. Non poteva mancare il contributo di chi al melodramma ha legato il suo nome, come Franco Zeffirelli, nè quello di un regista come Mario Martone che ora del palcoscenico operistico esplora il potenziale offerto dal mezzo televisivo. Infine l’omaggio a Maria Callas ricuce il tutto nel “realismo” teatrale della sua inimitabile voce. (G.Rizza)

INGRESSO: intero 4€, ridotto a 3€ per gli abbonati Amici della Musica e del Maggio Musicale Fiorentino, ai giovani possessori di Maggio Card e ai possessori di biglietti delle opere in programmazione nei prossimi mesi al Teatro del Maggio (The Rake’s Progress, Carmen, La traviata, Don Giovanni, Otello, Die Meistersinger von Nurnberg).

PROGRAMMA

MARTEDÌ 14 MARZO, ORE 16.30

MARTEDÌ 14 MARZO, ORE 16.30

Otello di Franco Zeffirelli (1986, Italia e Paesi Bassi, 122’). Introduce il critico Gabriele Rizza.

Franco Zeffirelli è fra i massimi rappresentanti del genere. Se non “il” campione poco ci manca. Il film-opera si attaglia alle sue qualità di artista di temperamento, erede della lezione di Luchino Visconti. Al suo virtuosismo, al suo gusto e alla sua sensibilità. Ma non arriva per primo. Nel senso che la carriera cinematografica di Zeffirelli decolla nel 1957 ma bisogna aspettare il 1983 (nel frattempo ha girato sette titoli) perché si concretizzi l’operazione. Nel 1983 sarà Traviata a rompere il ghiaccio, tre anni dopo tocca al moro, Otello. Sempre Verdi. Dirà il regista: “Traviata è l’amore condannato dalla ipocrisia borghese che impone a una donna di azzerare i suoi sentimenti, di sacrificare i suoi sogni di speranza, la sua voglia di libertà. Otello è invece una tragedia della maturità. Mi interessa indagare quei moti che sconvolgono la vita delle persone, quando non sono più giovani. Otello è una tragedia nel senso che Desdemona ama mossa da sentimenti che sono quelli della sua età, mentre Otello che è un uomo adulto si scopre più vulnerabile. Le calunnie di Iago faranno il resto, fino alla disfatta”. Protagonisti Placido Domingo e Katia Ricciarelli, Zeffirelli esercita tutti gli effetti “speciali” del suo mestiere, affidato a una sorta di gigantismo spettacolare, tanto sfrenato quanto visivamente frastornante. La musica di Verdi e il libretto di Arrigo Boito sono rispettati con qualche libertà: vedi l’aggiunta di alcune danze, vedi alcuni tagli, fra cui la “Canzone del Salce”. Lo spazio della fortezza di Cipro il regista lo trova nelle sale del castello di Barletta in Puglia, passerella ideale per gli intrighi e le rivelazioni del dramma, magnificamente fotografata da Ennio Guarnieri e sontuosamente ridisegnata da Gianni Quaranta. Una storia che Zeffirelli mette in scena con inaudito sfarzo coreografico, ottica da grand opera, per un cinema in formato deluxe, da lanciare sul mercato internazionale (e difatti produce la Cannon). (G.Rizza)

MARTEDÌ 21 MARZO, ORE 16.30

Il flauto magico di Ingmar Bergman (1975, Svezia, 135’). Introduce il critico Gabriele Rizza.

È il 1975 quando esce sugli schermi Il flauto magico di Bergman. Lo produce la radiotelevisione svedese che così vuole festeggiare i suoi primi 50 anni di attività. Il film, a prescindere dal nome e dall’autorevolezza del regista, mette tutti d’accordo. Bergman non usa formule magiche. Niente ubriacature estetiche, soluzioni d’avanguardia, scavi psicologici, esasperazione narrativa. Usa, come gli è congeniale, la macchina da presa, che è il suo terzo occhio, e la scatola del palcoscenico, che è il suo teatrino della memoria. Lo specchio di Alice. Tutto trasuda festa e gioia nella consapevolezza di “fare” finalmente la cosa gusta. Perché Bergman questo Flauto lo aspettava da venti anni. Ce lo aveva in testa fin da ragazzino, quando con la sorella e gli amici, animava i suoi burattini. Vent’anni che hanno creato l’equilibrio perfetto. L’alchimia della semplificazione che tutto dice e anche di più. Che tutto raccorda e niente lascia al caso. Qui in più con lo stupore e la meraviglia che un regista, fra più austeri e autorevoli, riesce a riversare in questa sorta di “stagione ritrovata”. Dove l’ignoto non fa paura, gettarvi lo sguardo non intimorisce e perdere il controllo non genera vertigine. Bergman filma il suo Flauto in casa, un’operina da proiettare ad amici e parenti magari la Notte di Natale. Non a caso lo gira in 16 mm (poi gonfiato a 35), illuminato dal fedele Sven Nikvist, intervallato dalla finzione naturale dell’evento. Così, fra un atto e l’altro, Bergman ci porta nelle quinte e nei palchi, dove vediamo Sarastro che legge Parsifal, la Regina della Notte che si accende una sigaretta, mentre Tamino e Pamina giocano a scacchi e Papageno fa un pisolino. La vita del teatro che prende altra vita nella pellicola. Il sogno barocco che con tiro, un sipario, una teletta cambia le regole della messinscena e le prospettive della narrazione. (G.Rizza)

MERCOLEDÌ 19 APRILE, ORE 16.00

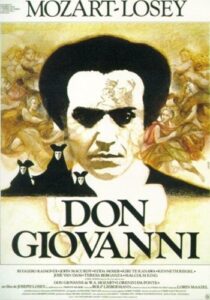

Don Giovanni di Joseph Losey (1979, Francia, Italia e Germania, 176’). Introduce il critico Gabriele Rizza.

Magniloquente, troppo en plein air, schiettamente e pericolosamente politico, intrigante, ambiguo, affascinante, estetizzante, sensuale e via di questo passo. Chi più ne ha più ne metta. Fiumi di inchiostro si sono spesi attorno al Don Giovanni di Losey. Che fa del suo per alimentarli. Ponendo in apertura questa didascalia gramsciana: “Il vecchio muore e il nuovo non può nascere: e in questo interregno si verificano i fenomeni morbosi più svariati”. Lotta di classe dunque sullo sfondo della Rivoluzione francese per il comunista brechtiano Losey, “cantore” indiscusso della negatività borghese. Il catalogo è aperto e in molti ci si tuffano con dotti distinguo e raffinati esercizi di stile (vedi Moravia, Arbasino, Porro, Pestalozza). Don Giovanni accetta la sfida. Il peso che grava sulle sue spalle è enorme: filosofico, letterario, psicanalitico, mondano, trascendente, Voluto da Rolf Liebermann, dopo varie ipotesi (Chéreau, Polanski, Zeffirelli, Kubrick) il progetto finisce nelle mani di Losey che si utilizza l’incisione integrale realizzata dai complessi dell’Opera di Parigi diretti da Lorin Maazel, che guida una vera multinazionale del belcanto: l’italiano Ruggero Raimondi, il belga Josè Van Damm, la tedesca Edda Moser, la spagnola Teresa Berganza, la neozelandese Kiri Te Kanawa, l’americano Kenneth Riegel, il britannico Malcolm King. Teatralità e realismo convivono sotto la parabola di una sensazionale eleganza visiva, che sfrutta al meglio una cornice sfarzosa come quella offerta dalle ville palladiane del Brenta e dal teatro Olimpico di Vicenza. E poi i canali, la laguna e le vetrerie di Murano (set iniziale e finale del film), i riflessi e le trasparenze sull’acqua che dalla Siviglia del Seicento sfociano nel Veneto di fine Settecento, simmetrie e dissolvenze dove filtrano le luci di Giorgione e i colori di Masaccio. Scrisse Lino Miccichè: “Losey realizza il primo autorevole esempio di musical operistico dove, in termini di spettacolo, il cinema non è più tributario della musica di quanto lo sia la musica del cinema”. (G.Rizza)

MERCOLEDÌ 26 APRILE, ORE 16.30

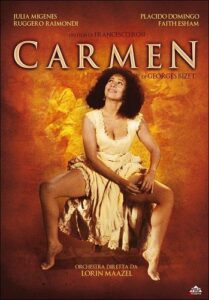

Carmen di Francesco Rosi (1984, Italia e Francia, 152’). Introduce il critico Gabriele Rizza.

La Carmen di Rosi (coproduzione italo francese) è tentacolare, opulenta. Cromaticamente esuberante. È calda, pasionaria, sensuale, provocante: vedi gli accenni non metaforici di spogliarello nel secondo atto di Julia Migenes-Johnson davanti a uno spaesato Placido Domingo. Ma è anche una Carmen che sa di stare dall’altra parte della barricata. Consapevole del suo essere Sud. Magnifica preda e magnifica ossessione ma anche espressione di quella che una volta avremmo detto la classe operaia. La Carmen di Rosi è in controluce la questione meridionale dei Giustino Fortunato, dei Gaetano Salvemini. Così, dopo il volteggiare della muleta nell’arena (bandiera rossa trionferà!) a dare il senso della lotta di classe ecco la sfilata stile Terzo Stato delle sigaraie sciamanti eccitate verso la fabbrica non a caso dominata dall’alto dal potere militare della caserma. Girato in loco, Ronda, Carmona, Siviglia, il film profuma di realismo pittorico, fra una Infiorata a Genzano e un paso doble andaluso nel rigore di una libertà ambientale che Rosi pedina con smisurato piacer e raffinato mestiere. Mai luce nel cinema fu più mediterranea (greca albanese iberica siculo partenopea) e mai Carmen fu più coreografica, drammaturgicamente convenzionale e cinematograficamente inappuntabile. L’Orchestre Nationale de France è diretta da Lorin Maazel, scenografie e costumi di Enrico Job. (G.Rizza)

MERCOLEDÌ 3 MAGGIO, ORE 16.30

MERCOLEDÌ 3 MAGGIO, ORE 16.30

La traviata di Mario Martone (2021, Italia, 125’). Introduce il critico Gabriele Rizza.

Reduce dal successo (non solo in termini di ascolto ma anche da parte della critica) del Barbiere di Siviglia di Rossini, l’Opera di Roma e Rai Cultura tornano a produrre un film-opera, affidando di nuovo la cura del progetto a Mario Martone, che disegna una Traviata superba e inedita per coerenza stilistica, moltiplicazione di piani espressivi e dei perimetri ambientali, ma soprattutto per l’appassionato coinvolgimento emotivo, per la dialettica incessante che passa canto musica recitazione, che Martone vuole trasmettere al pubblico, oltre le panoramiche anguste dello schermo televisivo. Sul podio, come per Rossini, Daniele Gatti, nel ruolo del titolo la soprano americano di origine cubana Lisette Oropesa, e accanto a lei il tenore Saimir Pirgu nei panni di Alfredo e il baritono Roberto Frontali in quelli di Giorgio Germont. “Il barbiere di Siviglia e La traviata”, dice Martone, “in questa forma mista tra teatro, cinema e televisione, erano scommesse difficili, considerando i tempi strettissimi di ripresa. Il risultato non era affatto scontato. È stato un vero coinvolgimento artistico e professionale, che spero apra anche nuove prospettive per il futuro”. Martone utilizza con apparente semplicità e armoniosa destrezza il carico che la macchina scenica dell’Opera di Roma gli pone davanti. Un dispositivo che Martone “usa” con brillante normalità, anche in tempo di Covid, quali erano quelli in cui il film è stato girato. Tutti gli spazi del teatro, partendo dalla platea svuotata dei suoi arredi, sono agiti dalla camera di Martone (solo una puntata “fuori porta” a Caracalla per il duello fra Duphol e Alfredo), protagonisti essi stessi, chiamati a rilanciare e amplificare il movimento, il passaggio da uno stato d”animo all’altro, da una delusione a una eccitazione, da un addio a un ritrovarsi, da un sacrificio a una condivisione. Una operazione vincente (e convincente) che Martone ha definito: “teatro che si scioglie in cinema, che cambia il suo stato fisico e diventa fluido, penetrando nelle pieghe della partitura, cogliendone ogni elemento drammaturgico”. Roberto Gabbiani è il maestro del coro, coreografie, costumi e luci rispettivamente di Michela Lucenti, Anna Biagiotti e Pasquale Mari. (G.Rizza)

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO, ORE 16.30

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO, ORE 16.30

Maria Callas At Covent Garden – London 1962 & 1964 di Franco Zeffirelli, Georges Prêtre e Carlo Felice Cillario (Regno Unito, 1964, 70’). Introducono Giovanni Vitali (Maggio Musicale Fiorentino) e il critico Gabriele Rizza.

Poche esibizioni di Maria Callas sono state filmate, si intuisce quindi quanto siano speciali i due concerti di gala registrati alla Royal Opera House, Covent Garden, nel 1962 e nel 196. Il 4 novembre del 1962 il pubblico televisivo accolse con entusiasmo la trasmissione in diretta del concerto in cui la diva si esibiva insieme ad altri artisti di talento. I fan furono particolarmente felici della performance, che smentiva nettamente la diceria secondo la quale la sua voce avesse iniziato a cedere. La soprano canta “Tu che le vanita” dal Don Carlo di Verdi e interpreta la zingara civettuola nell’Habanera e infine un brano tratto dalla Carmen di Bizet. Nel 1963 la Callas rimane a Parigi e si limita a registrare occasionalmente per la EMI. È nell’anno successivo che arriva il suo ultimo trionfo: fu la sua apparizione nella Tosca di Puccini al Covent Garden nel 1964. Il regista era Franco Zeffirelli e nel ruolo di Scarpia c’era il baritono Tito Gobbi.